Boîte à outils: Faire progresser l'accès à l'école ordinaire pour tous les enfants au niveau cantonal !

Le but de cette boîte à outils est de montrer comment vous pouvez, en tant que groupe ou individu, promouvoir le droit à l'éducation pour TOUS les enfants de votre canton. Ou tout autre sujet promouvant la démocratie et le vivre ensemble.

La démocratie c’est aussi la participation de la population à tous les échelons de décision. Parfois, certains problèmes ne sont pas reconnus par les autorités en charge parce qu’elles n’ont tout simplement pas la perspective des personnes concernées. C’est dans ces cas-là qu’un dialogue entre la population et les personnes qui décident est nécessaire. Parfois, les solutions peuvent se trouver ensemble!

En Suisse, les décisions relatives à la politique de formation et d'intégration sont prises au niveau cantonal. Les décisions concernant l'enseignement primaire sont prises conjointement par les cantons et les communes. Les cantons sont les principaux responsables. Le Parlement fédéral n'a pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine politique.

C'est pourquoi il est nécessaire de mener des campagnes et de prendre des mesures adaptées au niveau local dans tous les cantons afin que les enfants relevant du droit d'asile aient enfin accès à l'école ordinaire.

Nous mettons à votre disposition des outils pour vous aider dans cette démarche.

-

Quel est le problème ?

Demandez-vous quels sont les problèmes qui existent dans votre canton en matière d'accès à l'école ordinaire. Soyez aussi précis que possible. Il se peut qu'une petite recherche soit nécessaire pour identifier les problèmes.

- Vous trouverez un aperçu de 13 problématiques rencontrées dans différents cantons dans notre rapport (p. 10–13) .

- Une liste de questions utiles que vous pouvez vous poser sur la situation dans votre canton se trouve ici (lien vers notre liste de questions) .

- En Suisse, les autorités sont tenues de répondre aux demandes d'informations de la population. Vous pouvez donc demander des renseignements aux autorités en invoquant la loi sur la transparence. Le mieux est d'envoyer un simple e-mail avec des questions précises. Détails : www.oeffentlichkeitsgesetz.ch .

Quelles solutions pouvez-vous en déduire ?

Trouvez maintenant la solution à chaque problème et notez-la. Restez ici « utopique » et ne vous limitez pas encore mentalement à ce que vous pouvez accomplir.

Outils utiles :

-

Définir les revendications

En vous basant sur les problèmes et les solutions élaborés, vous pouvez maintenant définir vos revendications. Soyez aussi précis que possible dans vos formulations. Là encore, il est important de ne pas se laisser limiter dans ses pensées. N'ayez pas peur de formuler des revendications maximales. Les changements sont toujours des processus de négociation et vous aurez l'occasion d'écouter le point de vue des autorités lors des discussions.

- Dans notre rapport , vous trouverez les revendications formulées par «Bildung für alle - jetzt!» au niveau intercantonal. Certaines de ces revendications ont peut-être déjà été mises en œuvre dans votre canton. Vous pouvez en extraire celles qui ne l'ont pas été et les reformuler pour vos objectifs cantonaux.

Quel message est-ce que je veux faire passer ?

Définissez maintenant 2 ou 3 phrases qui résument le problème et vos revendications. Vérifiez votre message sur ces points :

- Le message est-il court, clair et compréhensible ?

- Se rapporte-t-il à l’essentiel ?

- Est-il adapté au groupe cible ?

- Le message incite-t-il à agir ?

Vous pouvez également « tester » brièvement votre message oralement dans votre entourage.

-

Que sais-je du contexte ? Qui peut apporter le changement ?

Ensuite, clarifiez ce que vous savez du contexte. Les questions suivantes peuvent être utiles :

- Des efforts ont-ils déjà été entrepris dans le même sens que vos demandes ? Par qui ? Quand ? Qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué ? Pourquoi ?

- Identifiez qui peut décider de vos solutions définies. Dans de nombreux cas (mais pas toujours), il s'agit du parlement cantonal. Plus d'infos ici .

Qui est déjà actif dans le domaine et peut soutenir votre cause ?

Vous devez vous poser ces questions afin de déterminer qui vous devez mobiliser pour votre cause et avec qui vous devez travailler :

- Quelles organisations ou quels hommes et femmes politiques sont actifs dans le domaine de l'asile et de l'éducation ?

- Quelles organisations de la société civile s'engagent dans votre région pour les droits des personnes relevant du domaine de l'asile ? Qui pourrait vous soutenir ?

- Quels contacts avez-vous ? Qui pourrait vous mettre en contact ?

Outils utiles

- Analyse des parties prenantes

- Activité de cartographie du pouvoir

-

Vous pouvez maintenant passer à l'action. Vous trouverez ici une liste de mesures possibles, ainsi que des conseils utiles sur la manière de les mettre en œuvre. Il n'est pas nécessaire (et généralement pas possible) de mettre en œuvre toutes ces mesures – concentrez-vous plutôt sur une ou deux mesures qui vous semblent judicieuses et réalisables avec vos ressources.

Si vous mettez en œuvre plusieurs mesures, réfléchissez à l'ordre dans lequel vous les appliquez. Par exemple, il est souvent judicieux de chercher d'abord le dialogue avec les autorités avant de contacter les parlementaires ou la presse.

-

Demander un échange avec les autorités peut être utile pour mieux connaître leur position et les sensibiliser à votre cause.

Que peut-on espérer d’une discussion avec les autorités ?

Il s’agit premièrement d’informer sur la problématique. Peut-être que les autorités sont déjà au courant, mais qu’elles n’ont pas connaissance de tous les aspects du problème. Ou alors elles ignorent l’étendue des conséquences sur les personnes concernées. Les informations que vous pouvez leur apporter à ce sujet-là sont précieuses.

Une rencontre peut vous permettre également de comprendre la marge de manœuvre de vos interlocuteur·ices, ainsi que leur disponibilité à chercher des solutions ensemble.

Format

Selon la situation, il peut être judicieux de demander directement aux autorités un format d'échange. Les formats suivants peuvent convenir pour un échange avec les autorités :

- entretien direct

- table ronde entre les autorités, les personnes concernées et les organisations de la société civile

- mise en place d'un groupe de travail sur le sujet (s'il n'en existe pas) ou intégration dans un groupe de travail existant

Comment se préparer à une rencontre avec les autorités ?

Il est important de conduire la discussion sur un aspect factuel. Décrivez le problème de la manière la plus objective possible. Souvent, les autorités n’ont pas à portée de main toutes les informations relatives au sujet que vous voulez aborder. Il est donc pertinent de proposer un petit dossier...

-

Le Parlement cantonal élabore les lois et surveille la gestion du Conseil d’État. Pour que l'administration change de pratique sur un sujet en particulier, il est parfois judicieux de passer par des outils parlementaires. Les député·es sont élu·es par le peuple et doivent donc répondre aux préoccupations de la population.

Repérer les parlementaires à contacter

Quelles politicien·nes/partis portent les thèmes qui vous concernent ? Essayez de déterminer qui dans les partis a une expertise ou une sensibilité pour votre cause. Peut-être que certaines sont eux-mêmes enseignant·es ou travaillent dans l’éducation. Consultez aussi la liste des commissions parlementaires sur le site internet du pouvoir législatif. Les député·es siégeant dans la commission relative à votre problématique seront plus à même d’avoir une expertise sur le sujet. Dans le cas de l’école, ce sera la commission de l’éducation et de la culture. Dans certains cantons, il n’existe cependant pas de telle commission.

Sur les sites internet des différents parlements il y a la liste des élu·es, classé·es par parti et par région. Il est également possible d’en savoir plus sur leur profession et leurs liens d’intérêts, les associations ou institutions dont iels font partie.

Voilà un exemple pour le canton de Schaffhouse.Comment les contacter ?

Il est beaucoup plus efficace d’interpeller un·e parlementaire directement, si des contacts interpersonnels existent. Peut-être qu’une députée fait partie de la même équipe de foot qu’un membre de votre collectif ? Ou alors vous croisez un élu tous les samedis au marché ? Essayez de trouver des connexions qui pourraient faire sens.

Si de telles connexions n’existent pas, vous pouvez vous adresser directement aux parlementaires via email. Leur adresse officielle figure généralement sur le site internet du conseil en question. Il y a également la possibilité d’envoyer du courrier. À moins de connaître les personnes directement, évitez leur adresse personnelle. Cela peut être ressenti comme intrusif.

Vidéo explicative d’Anna Rosenwasser : voir sur Instagram

Exemple de courrier à un·e élu·e :

Exemple de courrier à un·e élu·e: Télécharger

Instruments parlementaires

Il y a différents instruments parlementaires à disposition des élu·es. Ils se différencient selon le degré de contrainte pour le pouvoir exécutif et sur les conditions de lancement par le Conseil. Par exemple, une interpellation ou une question ne demandent qu’une réponse brève, écrite ou orale par le gouvernement. Ces objets peuvent être déposés par une ou plusieurs parlementaires sans vote d’approbation par le reste du conseil.

En revanche, une initiative parlementaire exige du gouvernement la rédaction d’un projet de loi, et doit obtenir la majorité au sein du conseil pour être adressée au gouvernement.

Liste des objets parlementaires au niveau fédéral :

- Lexique parlementaire

- Interpellation

- Question

- Initiative parlementaire

- Motion

- Postulat

- Recommandation

- Déclaration

Au niveau cantonal, les outils parlementaires disponibles ont une classification similaire, mais leurs noms peuvent varier. Selon les cantons, les sites des parlements disposent également d’un lexique ou du moins d’une liste des objets existants :

-

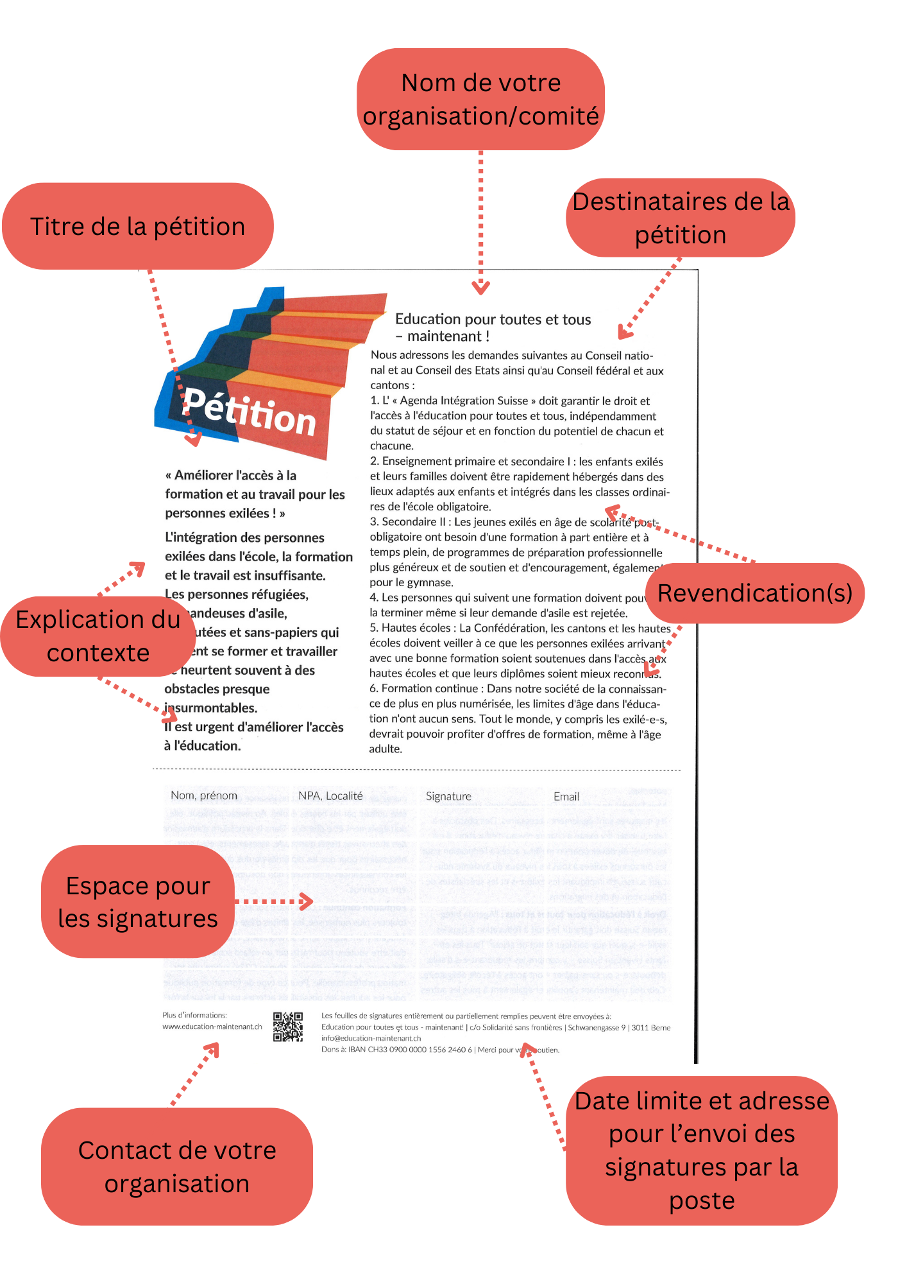

Le droit de pétition permet aux personnes de s’adresser à l’autorité compétente. Elle permet de formuler par écrit une demande, suggestion ou réclamation. Il est en principe demandé à d’autres personnes de la soutenir en la signant. Le nombre de signatures permet de souligner l’importance que revêt la demande, montrant que de nombreuses sont ou se sentent concernées.

Tout le monde peut signer une pétition, il n’y a pas besoin d’être majeur·e ou d’avoir la nationalité du pays en question.

La pétition n’a pas de valeur juridique en soi. Les autorités sont dans l’obligation d’en prendre acte, mais pas d’y répondre. Une pétition seule ne va en principe pas enclencher directement un changement de pratique des autorités. Par contre, elle est un très bon point de départ pour attirer l’attention des autorités et du public sur une problématique particulière.

Une pétition, lors de la phase de récolte des signatures est en outre un excellent outil de communication. Elle permet aux personnes d’être touchées par la situation, elle leur donne également une possibilité simple et efficace d’agir. Elle permet également aux personnes intéressées de rester en contact avec les pétitionnaires, par la récolte d’adresses mail, par exemple.

Une pétition peut être imprimée sur papier et les signatures récoltées physiquement ou alors cela peut se dérouler en ligne. Le mieux, c’est d’offrir les deux possibilités.

Plateformes de pétition en ligne :

Exemple de pétition

Télécharger en PDF

Télécharger en PDF

Remise de la pétition

Sur la pétition il est en général utile d’indiquer une date limite, pour pouvoir avoir le temps de comptabiliser les signatures.

Le moment de remise de la pétition est également important. On peut inviter les signataires et la presse à assister à ce moment de remise. Il faut prévoir des prises de paroles et de prendre des photos pour les diffuser ensuite sur les réseaux. Enfin, il faut prévenir les signataires dont les adresses ont été récoltées du dépôt de la pétition.

Dans le cadre du dépôt d’une pétition au niveau fédéral, elle peut être adressée soit au Parlement, soit au Gouvernement. Si elle est adressée au Parlement, elle sera transmise à la commission responsable

-

Si des cas concrets se présentent où l'accès à l'école publique a été refusé à des enfants, il est possible de faire appel de la décision. Il est important que la procédure soit bien discutée avec les parents et qu'elle corresponde à leur volonté. Il est également important d'agir rapidement après la décision de scolarisation.

Les étapes à suivre pour faire appel sont les suivantes :

- - éventuellement, commencer par chercher le dialogue avec les autorités

- - demander une décision contestable à la commune

- - déposer un recours dans le délai indiqué dans la décision

Liens utiles :

- https://www.konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/beschwerde-bei-behoerde-einreichen/

- https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/bildung/regelschule-integration-kinder

- https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%253A%252F%252Faza://06-05-2019-2C_892-2018&lang=de&zoom=&type=show_document

- https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_893%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-05-2019-2C_893-2018&number_of_ranks=2

- https://www.humanrights.ch/de/anlaufstelle-strategische-prozessfuehrung/

-

Pour attirer l’attention des médias, il est important de bien choisir sa cible. Les médias locaux sont plus pertinents pour des questions qui touchent des personnes qui vivent dans la région.

Il est important de déterminer quels journalistes travaillent sur quels thèmes et comment les contacter. Les sites des rédactions indiquent généralement les responsables de rubriques ainsi que leurs adresses mails voire numéros fixes directs. Une fois encore, les contacts interpersonnels sont un avantage.

-

Une conférence de presse fait sens si vous avez plusieurs informations à communiquer, et que différentes perspectives doivent être représentées. Se déplacer à une conférence de presse et y rester plusieurs dizaines de minutes est une activité chronophage dans le quotidien des journalistes. Le choix de venir ou non dépend donc de l’importance du sujet, de l’angle inédit de l’approche et de la possibilité pour elleux d’écrire un article ou de faire un reportage pertinent. La conférence de presse doit être brève, mais informative. Il faut également prévoir un moment après pour que les journalistes puissent éventuellement faire des interviews individuels.

Invitation à la conférence de presse

Il faut envoyer l’invitation à la conférence de presse suffisamment à l’avance, mais pas trop non plus. En général, les rédactions planifient leur travail de la semaine le lundi. Vous pouvez envoyer votre invitation (voir plus bas: communiqué de presse) le lundi de la semaine précédant votre conférence. Puis, envoyer un rappel le lundi de la semaine en question. Vous pouvez également vous assurer de la venue des journalistes en contactant les rédactions par téléphone. Là encore, les contacts personnels sont un avantage.Le dossier de presse

Pour que les journalistes puissent se préparer à la conférence de presse, mais aussi avoir toutes les informations nécessaires à la préparation de leur article après la conférence, un bon dossier de presse est crucial. Si vous ne voulez pas que les infos contenues dans votre dossier de presse ne soient publiées avant le jour de la conférence, vous pouvez indiquer un “embargo”.Sommaire du dossier de presse

Page de titre avec le nom de l’organisation et le message principal résumé en quelques mots. Les contacts presse pour des éventuelles questions.

Un résumé du contexte, voire une chronologie de ce qui a mené à la conférence de presse

Le message principal, les revendications

Une petite présentation de l’association ou du groupe d’associations qui lancent la conférence de presse

Les textes des interventions des personnes qui vont parler à la conférence.

Ėventuellement aussi des citations qui peuvent être reprises telles quelles par les journalistes.Où se déroule une conférence de presse?

Choisissez un endroit assez grand mais pas trop bruyant. Veillez à ce qu’il ne soit pas trop loin des rédactions des médias. Vous pouvez également choisir un lieu symbolique en lien avec votre démarche. Souvent, les journalistes illustrent leurs articles ou reportages avec des photos de la conférence de presse. Gardez cet aspect en tête lors du choix du lieu.Qui parle pendant une conférence de presse?

Une personne clairement identifiée se charge de la modération. Elle accueille les journalistes et présente les intervenant·es.

Chaque intervenante doit avoir un lien direct avec le sujet traité, une expertise qui doit être clairement identifiée. Chaque personne doit être à l’aise de parler avec la presse et pouvoir répondre sur le moment aux questions des journalistes. Pour que la conférence reste brève et intéressante, il ne faut idéalement pas plus de trois intervenant·es. -

Télécharger en PDF

Télécharger en PDF

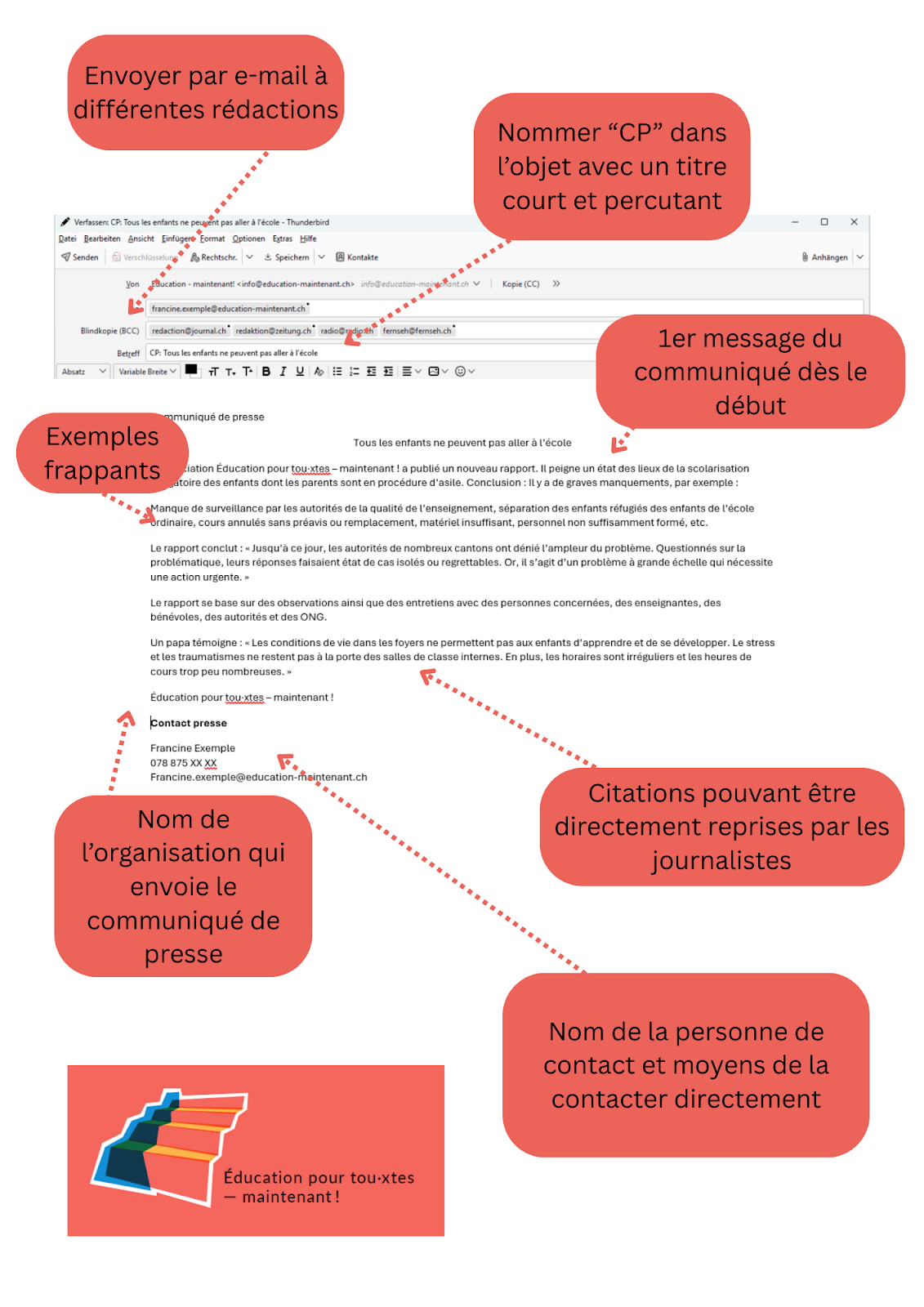

Le communiqué de presse sert à informer les journalistes sur une nouvelle actualité, une réaction à une actualité ou alors à annoncer une action à venir ou à l’inverse, à faire le bilan du travail de votre organisation, par exemple.

Il faut bien garder en tête que les journalistes reçoivent quotidiennement de très nombreux messages, des dépêches d’agence, des communiqués officiels de partis ou d’organisation. Il est important de trouver le moyen de sortir du lot.

Comment rédiger un communiqué de presse

Un communiqué de presse doit être court, clair et accrocheur. Les journalistes doivent pouvoir comprendre d’un coup de d’oeil de quoi il s’agit.

Un communiqué de presse doit être court, clair et accrocheur. Les journalistes doivent pouvoir comprendre d’un coup de d’oeil de quoi il s’agit.

Une phrase= une idée, entre 2500 et 4500 signes

Une photo éventuellement, dans le corps du texte, avec les crédits

Peut être complété avec un dossier de presse

-

Quand et comment les réseaux sociaux sont-ils utiles ?

Les publications sur les réseaux sociaux peuvent être utiles en tant que mesure d'accompagnement à vos autres activités. Elles constituent un moyen simple de générer de l'attention en ligne pour votre cause. Cependant, cela n'est possible que si vous disposez déjà d'un réseau. Si vous n'êtes pas déjà représenté sur les réseaux sociaux par une organisation et un vaste réseau, il est plus judicieux de faire appel à des organisations qui le sont déjà. Demandez à ces organisations (par exemple «Bildung für alle - jetzt!») de publier des messages en rapport avec votre cause.Que dois-je publier ?

Publiez des informations d'actualité, des articles de presse, des portraits de personnes concernées et des «appels à l'action», si vous collectez des signatures pour une pétition, par exemple. Il est important que vous envoyiez ensuite vos messages à des personnes et organisations alliées afin qu'elles les diffusent à leur tour. Publiez des messages aussi régulièrement que possible. Plus vous publiez de messages sur votre sujet, plus vous atteindrez de personnes.Quel réseau social pour quel public ?

LinkedIn vous permet d'atteindre principalement un réseau professionnel. Facebook et Instagram ont la plus grande portée et peuvent être reliés. D'autres réseaux (X, TikTok) sont moins adaptés aux questions d'éducation.Nos canaux sur les réseaux sociaux :

- https://www.instagram.com/bildungfuerallejetzt/

- https://www.facebook.com/BildungEducation

- https://www.linkedin.com/company/102208448/admin/dashboard/

Gérer les discours haineux : https://stophatespeech.ch/fr/

-

Organiser des événements peut être utile en tant que mesure préparatoire ou d'accompagnement de vos autres activités. Il est important d'investir beaucoup dans la mobilisation afin d'atteindre le plus large public possible. Il est également judicieux d'inviter les principales parties prenantes (voir étape 3 ci-dessus). Les manifestations peuvent servir à sensibiliser, à générer des connaissances et à créer des réseaux.

Voici une liste de formats d'événements possibles :

- Discussion

- Débat public

- Conférence suivie d'une discussion

- Conférences, congrès, colloques

- Séance d'information

- Ateliers pratiques

- World Café

Liens utiles :

-

-

Textes juridiques fondamentaux

- Constitution fédérale :

- Nul ne doit subir de discrimination. (CF, art. 8)

- Droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (CF, art. 19 et art. 62, al. 2)

- La Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. (Cst., art. 67)

- Pacte I de l'ONU :

- Art. 13(2) lit. a Pacte I de l'ONU

- Voir aussi art. 10 Convention de l'ONU sur les droits des femmes

- Droits de l'enfant (Convention de l'ONU) :

- Art. 2 – Respect des droits de l'enfant ; interdiction de la discrimination

- Art. 3 – L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale

- Art. 28 – Droit à l'éducation : enseignement primaire et promotion de l'accès

- Voir les commentaires du CRC : CRC/GC/2005/6 point 41 ; CRC/GC/2001/1 point 3.

- Législation sur l'école obligatoire du canton de Berne : lien vers la législation cantonale .

- Directives cantonales sur l'aide d'urgence : à rechercher selon le canton.

Textes utiles (études, rapports)

- Rapport 2024 « Si le droit à l'éducation ne s'applique pas à tous » Télécharger le PDF

- Rapport 2021 « Accès à la formation indépendamment du droit de séjour » Télécharger le PDF

- Amarelle, Cesla & Zimmermann, Nesa (2024) : Le régime de l'aide d'urgence et les droits de l'enfant. Étude CFM, Berne.

- Lannen, Patrizia ; Paz Castro, Raquel ; Sieber, Vera (2024) : Les enfants dans le domaine de l'asile. Étude CFM, Berne.

Contacts utiles

Organisations au niveau national

- Éducation pour touxtes – maintenant!

- Solidarité sans frontières

- SSP Commission Migration

- UNES Perspectives Études

Organisationen au niveau cantonal

Prenez contact avec nous et nous vous transmettrons, dans la mesure du possible, des contacts d’organisations cantonales.

- Constitution fédérale :